中国稀土储量到底有多可怕?美俄束手无策,一组数据说明一切!

中国稀土储量到底有多可怕?美俄束手无策,一组数据说明一切!

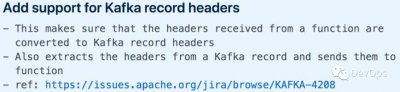

数字会说话,4400万吨对180万吨,这个差距足以让任何人倒吸一口凉气。2024年上半年的最新统计数据显示,中国稀土储量是美国的24倍之多。这个差距不仅仅是数字的悬殊,更是一场关乎全球工业命脉的较量。智能手机、军工装备、新能源汽车和医疗器械,这些尖端科技产品都要依赖稀土这个关键原料。

中美稀土储量差距为何如此之大?

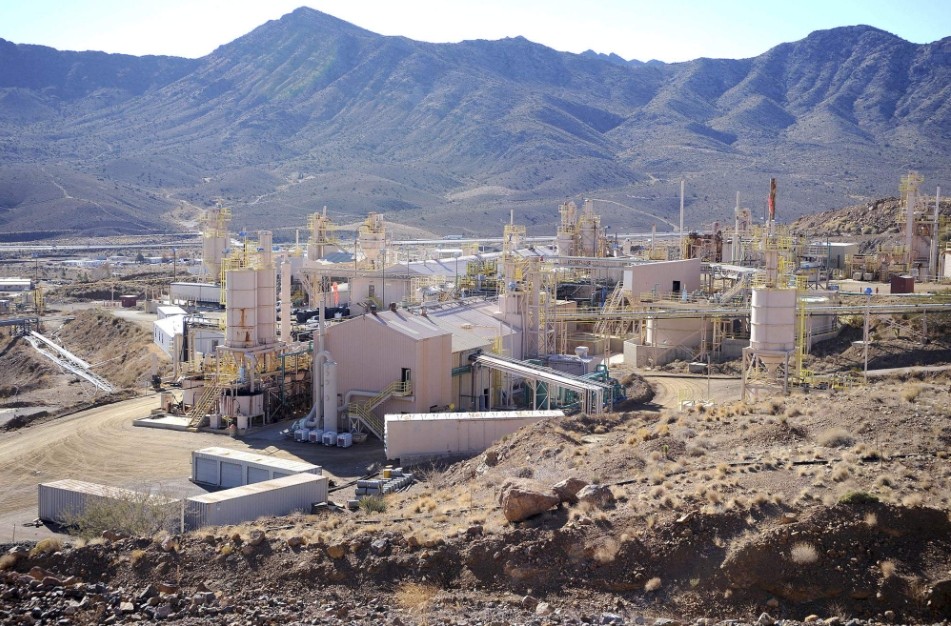

放眼全球稀土版图,中国的优势地位无可撼动。内蒙古的白云鄂博稀土矿,一个矿区的产量就超过了大多数国家的总储量。而美国引以为傲的加利福尼亚芒廷帕斯矿,曾经的"全球最大单体稀土矿"称号早已成为历史。有趣的是,俄罗斯坐拥1000万吨储量,却因为西伯利亚极寒天气的限制,开采成本居高不下。越南、印度、澳大利亚等国虽然跻身全球前十,但产量加起来也难以撼动中国的龙头地位。格陵兰岛地下蕴藏的巨量稀土资源,在极地冰盖下仿佛被大自然下了一道"封印"。

然而,巨大的储量优势背后,却隐藏着一个让人不安的现实:中国的稀土资源正在以惊人的速度流向海外,而价格却远低于其战略价值。美国已经开始重新审视本土稀土产业,各种限制政策和贸易壁垒正在酝酿。这不禁让人疑惑:为什么拥有如此庞大储量的中国,会让这种战略资源长期处于"贱卖"状态?

中国稀土为何卖得这么便宜?揭秘稀土行业三大痛点

"4400万吨的稀土储量,卖出白菜价"——这句话道出了中国稀土行业最大的尴尬。作为全球稀土储量第一大国,中国的稀土出口价格却一直处于低位徘徊。这背后有着令人心酸的历史渊源:改革开放初期,为了获取国际社会的支持和认可,中国不得不采取"以利换友"的策略。那时的稀土,就像是被迫打折的"限量版奢侈品",用超低价格换取外交支持。这种情况一直延续至今,尽管价格有所上调,但与其战略价值相比仍然是"白菜价"。

更让人揪心的是技术层面的短板。目前,中国大多数稀土矿区仍在使用落后的开采技术,就像是用"老式柴油机"去和别人的"特斯拉"赛跑。数据显示,传统开采方式的资源利用率仅为50%左右,这意味着每开采100吨矿石,就有一半被白白浪费。与此同时,美国、日本等国家早已开发出回收率高达85%的先进工艺。这种技术差距,让中国不得不用更多的资源消耗来维持产量优势,简直是在"用数量补质量"。

最具讽刺意味的是,一些地方Z府已经对稀土产业形成了严重依赖。就拿内蒙古来说,稀土产业贡献了该地区近20%的税收收入,提供了数万个就业岗位。这些地方就像是被"绑"在了稀土产业的"战车"上:产量降不了,价格抬不上去。一旦大幅减产,立马会面临税收骤减、失业潮等一系列社会问题。这种依赖性让稀土产业陷入了"增产不增收"的怪圈。

美国虎视眈眈,中国稀土产业如何突破?

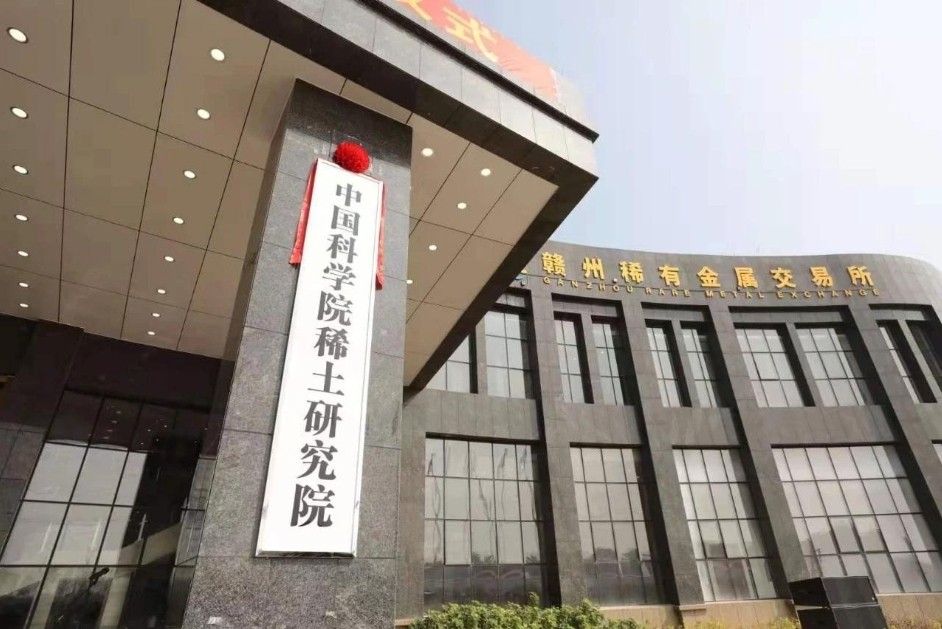

在这场没有硝烟的稀土较量中,美国早已按捺不住。美国Z府最新提出的《关键矿产供应链计划》,直指中国稀土产业。2024年初,美国已经拨款50亿美元用于稀土技术研发和产业重建,这无疑是一记"当头棒喝"。面对咄咄逼人的竞争态势,中国稀土产业的突围之路在哪里?答案也许就在科技创新这个"金钥匙"上。目前,中国已在江西建立了全球最大的稀土研发中心,正在开发新一代环保开采技术,预计到2025年,稀土资源利用率将提升至80%以上。这不仅能解决资源浪费问题,还能从根本上提升产品附加值。

与其单打独斗,不如抱团取暖。中国正在探索"稀土+"战略合作模式,将稀土产业与"1带1路"倡议相结合。比如,与越南合作建立的稀土联合实验室,不但帮助提升了当地开采技术,还为中国企业打开了新市场。更妙的是,通过技术输出和产能合作,中国正在建立起一个多边共赢的稀土产业生态圈。这种模式既能化解国际压力,还能巩固中国在全球稀土供应链中的核心地位。

可惜,靠创新突围和对外合作远远不够。没有严格的行业监管,一切都将成为空中楼阁。近期,中国已开始实施稀土行业准入制度,对开采、加工、出口等环节进行全链条监管。特别值得一提的是,通过建立稀土战略储备制度,中国正在学习石油输出国组织(OPEC)的经验,努力实现对稀土价格的话语权。这些措施都在释放一个明确信号:中国稀土不再是任人采摘的"白菜",而是要成为真正的"战略资源"。

稀土"军备竞赛":谁将主导下一轮全球产业链?

如果说石油是工业的血液,那么稀土就是科技的"维生素"。在一台iPhone中,包含了7种以上的稀土元素;在一辆特斯拉电动车上,稀土永磁材料的用量高达3公斤。更令人吃惊的是,一架F35战斗机竟然需要近420公斤的稀土材料。这些数字背后揭示出一个惊人的真相:谁掌控了稀土,谁就掌握了未来高科技产业的命脉。据最新预测,到2025年,全球稀土需求量将突破30万吨,而新能源汽车和可再生能源产业的爆发式增长,更是让这场稀土争夺战变得白热化。

全球稀土产业链正在悄然重构。欧美日等发达经济体正积极寻求稀土供应新路径,企图打造不受中国影响的产业链。但现实很快给了他们一记响亮的耳光:建设一条完整的稀土产业链,从勘探、开采到冶炼、深加工,至少需要10年时间和数百亿美元投入。更重要的是,环保问题成了他们难以逾越的"拦路虎"。在环保压力下,美国芒廷帕斯矿的重启计划已经推迟了三次,这不禁让人怀疑:所谓的"供应链重构",是否只是一场华丽的空谈?

对中国来说,真正的机遇或许不在于如何守住现有优势,而在于如何将"量"的优势转化为"质"的优势。近期,中国已经开始在稀土产业链的高端环节发力:从原材料供应商向技术方案提供商转型。比如,中国企业正在开发新一代稀土永磁材料,其性能已经超过日本同类产品。更值得注意的是,中国正在构建"稀土+"产业生态,将稀土与新能源、人工智能等新兴产业深度融合。这种转型除了能够提升产业附加值,还能在未来的全球产业链重构中占据主动。

结语

在这场没有硝烟的较量中,最终的胜负或许不在于谁拥有最多的资源,而在于谁能真正掌握稀土产业发展的未来方向。当下这个充满不确定性的时代,中国稀土产业的命运,将会给世界带来怎样的启示?这个答案,也许要由时间来验证。

对此,你们是怎么看呢?欢迎在评论区留言,谈谈您的看法!

本文上述所有内容均源于网络,如有侵权问题可私会删!作品不易,望广大创作者禁止抄袭搬运!

免责声明:本文素材来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。本文作者无意针对,影射任何个人和组织。本文内容并不代表本文作者赞同文章中所转述的观点、行为。本文作者就以上或相关所产生的任何问题概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。

标签: